先日参加した「SUBMERGED 見えないものの場所」展は無事に終了しました。

モニターに映された作品を拡大したり操作している映像上で批評コメントの音声が流れる動画を作り、Instagramで公開するという、展示というよりはプロモーショナルな企画でした。(メタバース上のギャラリーでの展示はありました)

自分の存在を知ってもらうという点では、単に展示するよりも効果的かもしれません。

また、批評コメントは文章でも送っていただきました。長文ですが、イタリア語で書かれた文章をChatGPTで翻訳したものを以下に掲載します。(原文はこちら)

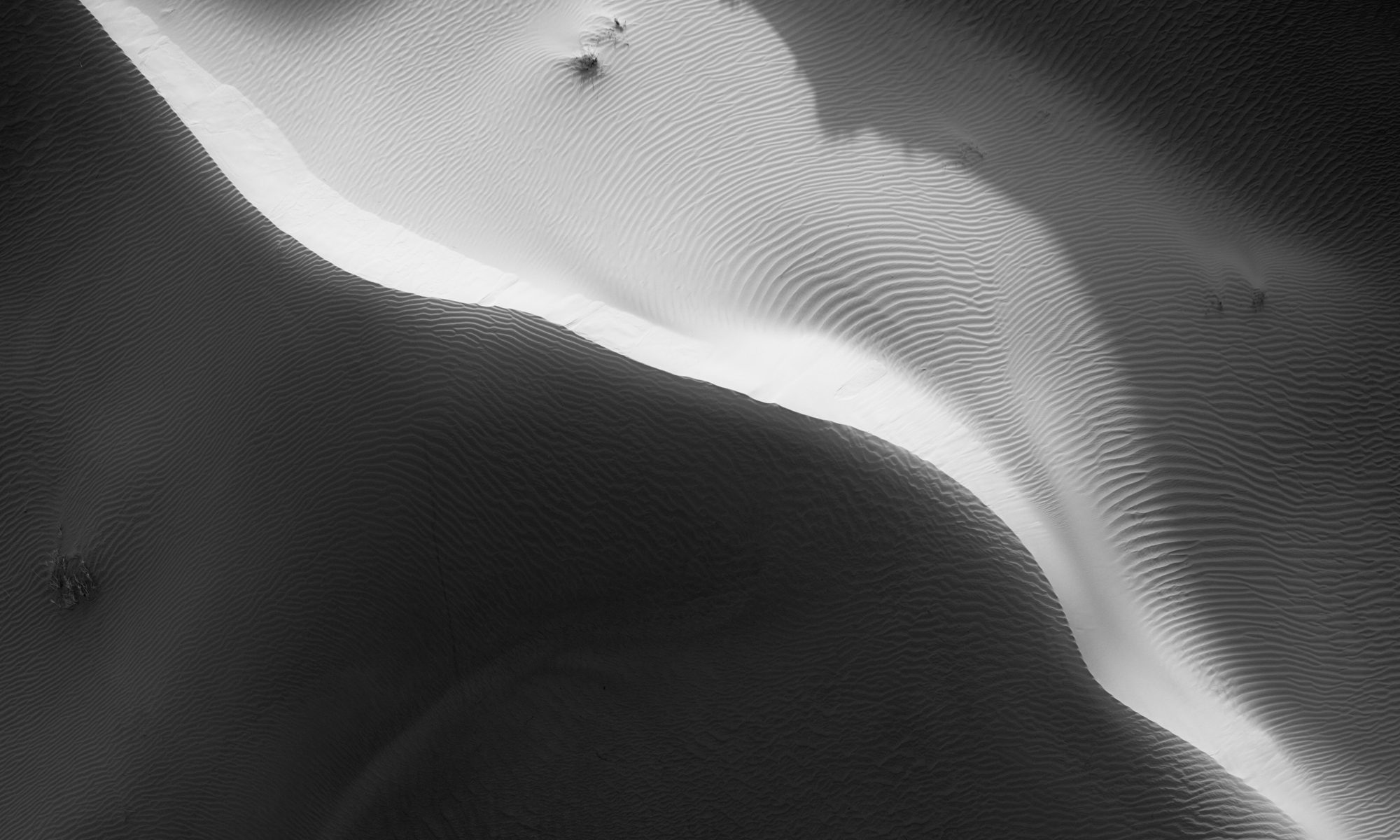

ときに私たちは、世界のスケールを把握する力――距離や体積、微細なものと巨大なものとの関係性を理解する能力――を喪失してしまうことがある。そしてそのような瞬間に訪れるのは、どこか居心地の悪い、けれども不思議な魅力をもった「違和感」だ。思い返してみれば、それは決して不快な感覚ではない。 むしろ、現実の輪郭からそっと引き離され、日常という舞台装置や事実という重力から浮遊し、より不確かで、定義されきらない、まったく新しい空間へと放たれるような感覚なのだ。 言うまでもなく、人間は太古の昔から「未知」や「新しさ」に強く惹きつけられてきた存在である。そして、それがもたらす知的な遊戯性――思考を刺激し、意識の奥底を呼び覚ますような作用――に魅了され続けてきた。見たことのない光景は、記憶の隙間に入り込み、私たちのシナプスをかき乱す。それは、完全には思い出せない夢のように、しかし肌に触れるかのような鮮明な余韻を私たちの内部に残していく。 新たな形態、ずれた知覚、解読不能な比率が織りなす視覚の戯れ。それらは原初的な反応を呼び起こし、私たちの認識の基盤を揺るがす。確かだと信じていた事柄を問い直し、「現実」の輪郭そのものを再定義する作業を促す。そうして私たちは、意識的であれ無意識的であれ、不均衡のなかに均衡を探し、無意味のなかに意味を見出そうとする衝動に駆られる。 というのも、人間とは新しいものを欲する存在であると同時に、物事に名前を与え、分類し、誕生の地や目的、意味を付与せずにはいられない存在だからだ。人類の文化的営為、ひいてはその進化の源は、この「意味を与える」という欲望にこそ根差している。何かに名前を与え、それを「所有」すること――この欲望は、見知らぬもの、理解不能なもの、距離のあるものを、自らの知覚の領域へと引き寄せようとする試みである。 このような文脈の中で、村上尚之の写真作品は、まさにこの認識の揺らぎが生まれる領域に位置している。彼の作品は単なる自然の記録ではない。 それは「見る」という行為そのものを根底から問い直すヴィジョンである。 そこにおいて、対象はもはや明確なものではない。木はもはや木ではなく、水はその流動性を失い、砂は皮膚となり、あるいは地平線へと変容する。すべてはその本来の意味を手放し、同時に、観る者それぞれの視線のなかで、新たな意味を獲得していく。 これらの作品は、絶え間なく変化するメタモルフォーゼの実践であり、曖昧さの文法そのものである。そして空間や時間に向けられたそのまなざしには、ある種の霊的な明晰さが宿っている。まるでカメラが「記録装置」であることをやめ、「思索の装置」となったかのように。シャッターは瞬間を固定するものではなく、あらゆるもののうちを呼吸する息づかいとなる。 そして、色彩の欠如は、知覚の撹乱をさらに強調する。それは世界を単純化するための選択ではなく、より深層的で本質的な層へと知覚を誘う装置である。私たちは、表層の向こう側に目を凝らすことを強いられ、物の「内的リズム」を解読するよう促される。 構図のひとつひとつが、世界のあらゆる事象をつなぐ共通構造――静かな調和――を示唆する。心臓の鼓動と大陸の移動、血流と海流。それらがすべて、ある見えざるリズムで結びついているように感じられるのだ。葉や枝の層が、まるで血管造影のように見えることに驚かされ、荒れた海の波が、まるで対流圏を舞う巻雲の動きに変容していくことに息を呑む。 この世界においては、スケールの概念そのものが溶解していく。ごく微細なディテールが、宇宙的な広がりを持つものと等価に並置される。そして自然の秩序は再現されるのではなく、反射や葉脈、波紋といった形象を通じて、暗示として立ち上がる。 写真とは、終点ではない。それは、夢の論理で呼吸する空間への入口であり、私たちをアリにも巨人にも、原子にも宇宙そのものにも変容させる媒体である。主役となる存在を選ぶのは、私たち自身だ。 かくして、写真は哲学的な身振りとなる――世界に向けられた、そしてそれを見る者に向けられた、静かな問いかけとなる。 私たちはいま、何を見ているのか? 木の終わりはどこで、空の始まりはどこなのか? そして、私たちは生涯のうちにいったい何度、「本当に見る」ことができるのだろうか。 Lisa Galletti

作品の販売価格についても相談に乗っていただき、これまで販売してきた価格の倍近い価格を提示してもらったのも嬉しいことでした。今後の値付け基準ができたことはとても助かります。

こうして自身の作品を深く理解&評価してもらうことは、新たな制作へのモチベーションにもなりますので、総じて参加して良かったと感じています。

声をかけてくださったLisa Gallettiさん、本当にありがとうございました。